من نية التخصص في الموسيقى إلى بيرزيت

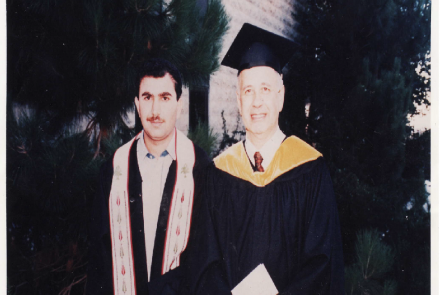

محمد أبوعبيد- إعلامي في قناة العربية، وخريج جامعة بيرزيت في العام 1999

كان "مايسترو" السميفونيات مثالاً أحلم في أن أحتذي به يوماً ما، فأنهيت المدرسة في بلدة يعبد قرب جنين، وعزمت على السفر إلى إيطاليا لتحقيق الحلم، لكن ظرفاً طارئاً عثّر طريق الحلم، وغيّر المسار إلى روسيا التي عشت في واحدة من أجمل مدنها وهي سان بطرسبورغ – وكانت تسمى حينها لينينغراد- وذلك بغية الدراسة الجامعية. لكن نظراً للظروف التي سادت حينها (1991) في مرحلة انهيار الاتحاد السوفييتي عدت إلى الوطن فلسطين باحثاً من جديد عن وجهة في الغربة للدراسة الجامعية.

نصيحة من شقيقي الأكبر الدكتور هيثم لا تقدر الآن بثمن، فأقنعني في الدراسة في جامعة بيرزيت ومن ثم السفر إلى الخارج للدراسات العليا "إذا كان ذلك حلمك"، والكلام له، وكان ما نُصحتُ به. دخلت حرم الجامعة الجديد للتسجيل لأجد مناخاً يندر في أماكن أخرى في الضفة الغربية، هذا الفسيفساء الذي يعكس الواقع الفلسطيني الأصيل ويعبر عن الحالة الفلسطينية بنضالها، وعشقها للحياة.

في الحديث عن ذكرياتي الجامعية التي تمتد لسنوات ست، تتزاحم الصور ويصعب اختيار بداية السرد، لكن ثمة ما تسبق غيرها من هذه الصور، وهي مرحلة العمل في مكتب العلاقات العامة لأربع سنوات ونيّف خلال الدراسة، وهي المدة الزمنية المعبقة برائحة "غليون" العزيز الراحل ألبرت أغازريان الذي سماني "أغازريان ذا جونْيَر" لشدة إعجابه بنشاطي الفائر حينها، وحرصي على نسج العلاقات مع طالبات وطلاب الجامعة من مختلف الانتماءات، ونجحت في أن أكون صديقاً للكثيرين، أو أقله زميلاً لبعضهم.

تعلمت منه فن العلاقات العامة وكيفية التحدث مع وفود غربية – من طلاب وغيرهم-خاصة فيما له علاقة بالحديث عن القضية الفلسطينية والتعريف بها، وعن نشأة الجامعة، لكن إحساساً كان يراودني بأن لدي ما هو أكثر للإفصاح عنه وترجمته عملياً في حرم الجامعة، فكدت لا أترك إعلاناً عن نشاط فني أو أدبي إلا وسجلت فيه، كالمسرحية التي شاركت في التمثيل بها على مسرح قاعة كمال ناصر باللغة الإنجليزية، والمشاركة في تنظيم المخيم الصيفي وسط الأحراج التي زادت مباني الجامعة بهاء وزهواً، وغير ذلك.

إلا أن حكاية الفَرّوج في مطعم طبش تبقى ذات طعم أطيب من الدجاج نفسه، لأنها حقا تعبر عن الشاب الطموح الذي لم ينهزم أمام العسر المادي الذي كان يسهل ما له علاقة بمصروفي الشهري شقيقي الأكبر، فيما سهلت والدتي دفع الأقساط وأجرة البيت الذي سكنت فيه مع زملاء آخرين. فلم يكن يؤثر في منظر الطالب المدلل الذي يأتي إلى الجامعة بسيارته، أو الطالبة التي كانت تتحدث الإنجليزية باللكنة الأميركية، فعلمت نفسي الإنجليزية من دون تحقيق حلم السيارة التي كانت حلماً أكبر بكثير من حلم تناول الفروج أسبوعياً، لكنّ هبة منحني الله إياها ساعدتني على الحلم الصغير، وهي الخط العربي، فوجدت إدارة الجامعة والقسم المختص بالنشاطات ريشة استعانت بها، ولعل مئات الطلاب المتخرجين لا يعلمون أن أسماءهم على شهادات تخرجهم خُطت بقلمي، وكذا ثلاث شهادات دكتوراه فخرية منحت للراحلين محمود درويش وإدوارد سعيد وعمر العقاد الذى تبرع لبناء مبنى كلية الهندسة، فوجدت لنفسي مصدراً جديداً لقسط يسير من الرزق زاد من زياراتي لقرية جفنا، وزيارة بعض مطاعم رام الله.

هي جامعة بيرزيت، أكثر من جامعة، وأوسع من حرم، بواباتها ليست لدخول السيارات والطلاب الراجلين فقط، بل لدخول الأحلام، والخروج بما تحقق منها، في حقيبة ملأى بالذكريات الجميلة التي لا تنسى.